個人事業主向け社会保険料削減のための加入条件と手続き書類ガイド

個人事業主として働く皆さんにとって、社会保険の理解と社会保険料の管理は事業運営の基盤となる大切な要素です。会社員とは立場が異なる個人事業主には、実は思っている以上に多くの選択肢があります。

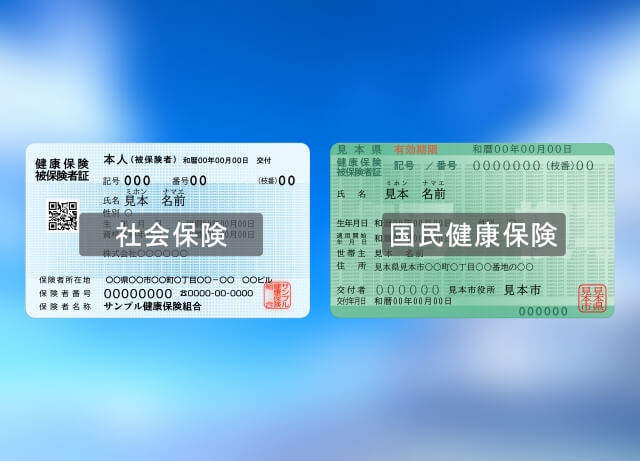

国民健康保険や国民年金といった基本制度はもちろん、条件を満たせば厚生年金保険や健康保険への加入も実現できます。それぞれ保険料の仕組みや受けられる保障内容が違うのですが、詳しい制度内容や加入条件まで把握している方は意外と少ないのが現状です。

自分に合った社会保険制度を選ぶことで、保険料負担を抑えながら将来への備えもしっかり確保できます。ここでは、個人事業主なら知っておきたい社会保険制度の全体像から、実際の加入方法までわかりやすくお伝えします。

個人事業主でも厚生年金や健康保険に加入できる仕組み

個人事業主や自営業者は通常、国民年金と国民健康保険に加入しますが、実は条件を満たせば会社員と同じ厚生年金保険と健康保険に加入できる正当な方法があります。

社会保険の任意加入制度とは

社会保険の「任意加入」とは、法律上の加入義務がない事業所や個人が、自らの意思で社会保険制度に加入することです。厚生労働省が正式に定めている適正な手続きで、個人事業主でも条件を満たせば厚生年金保険と健康保険への加入が実現できます。

適用事業所の種類と個人事業主の立場

強制適用事業所と任意適用事業所

社会保険には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」という2つの区分があります。前者は法律で加入が義務付けられた事業所、後者は申請によって加入する事業所です。個人事業主は通常、強制適用事業所には該当しませんが、適切な手続きを踏めば任意適用事業所として社会保険に加入できます。

任意適用の申請条件

任意適用事業所になるには、従業員の半数以上から同意を得て厚生労働大臣の認可を受けます。この手続きは完全に合法的で、年金事務所での正式な審査を経て承認される仕組みです。

正当な雇用契約による社会保険加入

雇用契約による社会保険加入

正当な雇用契約を結ぶことで、個人事業主でも社会保険に加入できます。これは厚生労働省の定める規定に基づいた方法で、年金事務所などの公的機関で正式に手続きが行われます。

保険料削減と給付内容の充実

この方法なら、国民健康保険と国民年金の負担と比べて保険料の削減効果が期待できます。さらに厚生年金保険では将来の年金受給額が増え、健康保険では傷病手当金や出産手当金といった給付も受けられます。

個人事業主が加入可能な社会保険制度の詳細解説

個人事業主が加入できる社会保険制度には、よく知られているものから条件次第で加入できるものまで複数の選択肢があります。これらの制度を正しく理解すれば、将来への備えがしっかり確保できます。

基本的に加入する公的保険制度

国民健康保険

会社の健康保険に加入していない個人事業主が入る医療保険です。病気やケガの際、医療費の一部を負担してもらえるため経済的負担が軽くなります。保険料は前年の所得をもとに算定されます。

国民年金

20歳以上60歳未満のすべての方が加入する基礎年金です。老齢・障害・死亡時に年金給付を受けられます。個人事業主にとって老後の生活を支える大切な制度といえるでしょう。

介護保険

40歳以上の方が自動的に加入する保険制度です。要介護状態になった際の介護サービス費用をカバーしてくれます。加入している医療保険に関係なく、保険料の納付が必要です。

厚生年金と健康保険への加入について

従来は会社員だけが加入できるとされていた厚生年金保険と健康保険ですが、適正な手続きを行えば個人事業主でも加入できます。この方法は厚生労働省の定める正式な規定に基づいた、法的に完全に適正な仕組みです。

各業界の活用状況と専門組合について

美容業界では東京美容国民健康保険組合(美容国保)があり、個人事業主でも加入できます。建設業界では建設連合国民健康保険組合や全国建設工事業国民健康保険組合など、建設29業種に従事する個人事業主が加入できる専門組合があります。これらの組合は所得に関係なく定額保険料なので、収入の多い個人事業主なら保険料負担を軽減できる場合があります。

一方、運送業界やIT関連業界では個人事業主が直接加入できる専門的な健康保険組合は限られています。IT関連では文芸美術国民健康保険組合への加入が可能ですが、対象は主にWebデザイナーなどクリエイティブ職に限られています。システムエンジニアやプログラマーなら、基本的に国民健康保険への加入が一般的でしょう。

これらの専門組合への加入は将来の安心と事業の安定的な継続に貢献し、各業界の個人事業主の方々が自分に合った社会保険制度を選んでいます。

社会保険加入手続きで準備すべき必要書類の完全ガイド

個人事業主が社会保険に加入する際は、加入する保険の種類や手続き方法によって必要書類が変わります。事前に適切な書類を準備しておけば、手続きをスムーズに進められます。

国民健康保険加入時の必要書類

基本的な必要書類

住民票、所得証明書(前年の所得がわかるもの)、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カードを用意しましょう。加入手続きは居住地の市区町村窓口で行います。法定の期限が決まっているため、開業届提出後は速やかに手続きを進めてください。

状況に応じた追加書類

会社を退職して個人事業主になった場合は、健康保険の資格喪失証明書が必要です。扶養家族がいるなら、扶養家族に関する書類の提出を求められることもあります。

健康保険の任意継続手続き

会社員から個人事業主になった方は、前職の健康保険を任意継続する選択肢もあります。任意継続は、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。提出先は、加入していた住所地の協会けんぽ支部または加入していた健康保険組合です。任意継続期間は最大2年間、保険料は全額自己負担です。詳しくは、前職の会社にご相談ください。

国民年金加入時の必要書類

基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、会社員から個人事業主になった場合は離職票などを用意します。手続きは市区町村の国民年金窓口で行いましょう。国民年金は20歳以上60歳未満のすべての方に加入義務があるため、確実に手続きを済ませてください。

厚生年金・健康保険加入時の手続き

適正な雇用契約に基づく厚生年金保険と健康保険への加入では、専門的な手続きが必要です。厚生労働省の定める規定に従って行われ、年金事務所や労働基準監督署などの公的機関で手続きを進めます。必要書類は手続きを行う機関や地域によって若干違う場合があるため、事前確認をおすすめします。

個人事業主の社会保険制度活用で安心できる事業運営を実現

個人事業主が加入できる社会保険制度は、国民健康保険や国民年金といった基本的なものから、適正な手続きによる厚生年金保険や健康保険まで複数の選択肢があります。厚生労働省の定める規定に基づいた社会保険加入は、幅広い業種の個人事業主の方に活用されています。

個人事業主総合研究所では、社会保険加入サポートはもちろん、税金・節税・補助金などの専門知識も提供しています。また、各業界のプロによる平日毎日のコラム配信や、同じ経営者目線でリアルな情報交換ができるコミュニティを通じて、個人事業主のスタートからリタイアまでトータルサポートしています。

【個人事業主】社会保険料・国民健康保険料のコンサルや削減スキームなどに関するコンテンツ

社会保険の加入条件と社会保険料に関するご相談は個人事業主総合研究所

| 社名 | 株式会社個人事業主総合研究所 |

| 本社 所在地 |

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビルUCF 3階 |

| 営業所 | 大阪営業所 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂1丁目8-37 ヴェル・ノール布施3階 ReqreeVellenord |

| 連絡先 | Tel 03-6869-4574 Fax 03-3502-1412 Mail madoguchi@kojinsoken.co.jp |

| URL | https://kojinsoken.co.jp |